COP27で顕在化した古くて新しい南北問題

深まる反欧米への反発から生まれるロシアや中国支持の動き

- 2022/11/22

米欧を中心とする豊かな先進国と、旧植民地を中心とする貧しい途上国が激しく対立する場面が増えている。地球温暖化については、11月にエジプトで開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP27)で、「環境を破壊してきた先進国が途上国に高水準のルールを強いるのは不公平」だとして、先進国に補償や援助を求める声が噴出した。経済面でも、米国の経済失政から生じた高インフレを退治すべく繰り返された利上げが世界的なドル高を招き、ドル建ての食糧やエネルギーの価格が急騰。さらにドル建て債務も実質上の返済額が膨れ上がり、途上国は大きな打撃を被っている。こうした中、植民地時代の支配構造や不平等が是正されていないとして多くの途上国で反欧米感情が高まり、ロシアや中国の支持に走る悪循環が生まれている。古くて新しい構造的な南北問題の本質について、最新の環境・経済・食糧対立から読み解く。

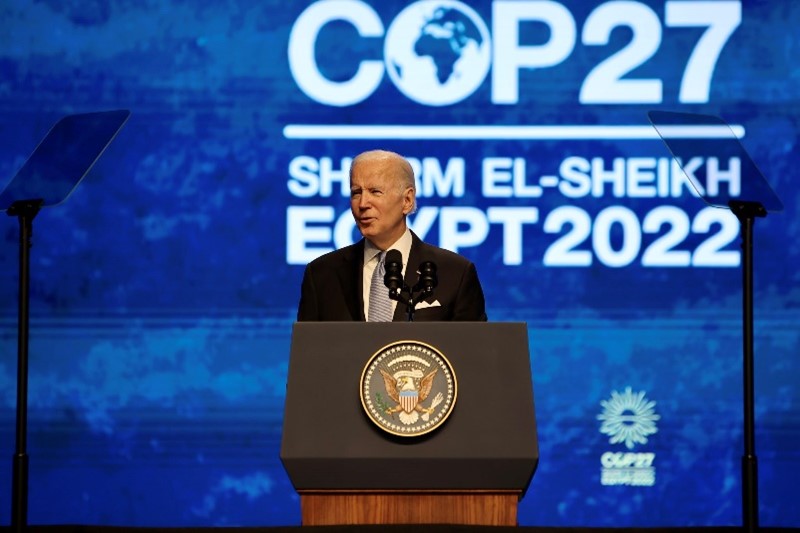

エジプトで開催された国連の気候変動枠組条約締約国会議(COP27)で演説する米国のバイデン大統領。「気候変動による危機は地球の存続に対する脅威であり、米国はその対策に役割を果たす」と確約したが、この会議において、南北間の対立は解消に向かうどころか、激化した。(c) エジプト大統領府

先進国の環境破壊のツケを支払う途上国

地球温暖化に対する世界的な取り組みに根源的な不平等があることは、科学的な研究によって導き出された数字から明らかにされてきた。

たとえば、2022年に英国の対外支援団体がまとめた推計によると、先進国である米国の住民が1人あたり年間14.2 トンの二酸化炭素を排出するのに対し、温暖化の影響を顕著に受ける途上国20カ国の住民が年間に排出する二酸化炭素の平均は1人あたり0.43トンに過ぎない。

最も顕著な例が、6月に国土の3分の1が大洪水に見舞われたパキスタンだ。米シンクタンクのブルッキングズ研究所に所属するマディハ・アフザル研究員によれば、パキスタンの炭素排出量は、世界全体の1%未満だという。

2022年6月、気候変動の影響とみられる氷河の崩壊やモンスーンの豪雨で引き起こされた洪水がパキスタン全土を襲い、多くの集落が水没。人々は家を失い、疫病が蔓延、1700人以上が犠牲となった。(c) Khaled Beydoun

にも関わらず、同国は気候変動の影響とみられる氷河の崩壊やモンスーンの豪雨によって引き起こされた洪水が原因で、多くの集落が水没した。人々は家を失い、疫病が蔓延し、1700人以上が犠牲となった。加えて、広大な耕作地が使用不能になり、損害は300億ドル(約4兆1603億円)以上に上った。

COP27で演説した国際連合のグテレス事務総長は、「二酸化炭素の排出量が最も少なく、最も脆弱な人々やコミュニティーが、(先進国による歴史的な環境汚染の)甚大なツケを支払わされている。許されざることだ」と、嘆いた。

洪水の被害を受け、パキスタンは各国に対して、従来の「環境危機」や「人道支援」といった言葉ではなく、新たに先進国が使い始めた「気候正義」の概念を持ち出し、援助を要請した。その結果、国連は10月、当初計画していた5倍に相当する8億1600万ドル(約1170億円)を拠出する案を発表した。それでも、300億ドルの被害を埋め合わせするには、遠く及ばない。

アフリカの角で続く旱魃によって多くの家畜が死んでおり、食糧危機も危惧されている。(c) Addis Standard

アフリカでも状況は深刻だ。「アフリカの角」と呼ばれるエチオピアなどの国々では、旱魃が続いており4年目を迎えようとしている一方、西部および中央アフリカ17カ国では洪水が発生。10月にはナイジェリアだけで600人が死亡し、130万人以上が家を失った。また、1月に内陸国マラウイを襲ったサイクロンでは、19万人以上が住居を失い、4月に南アフリカで発生した洪水では453人が亡くなった。同月、東アフリカのマダガスカルとモザンビークは豪雨に見舞われて数百人が命を落とし、8月にはウガンダで鉄砲水が発生して24人が死んだ。

産業革命前から続いている世界の平均気温上昇を「1.5℃未満」に抑えることを目指すという2015年のパリ協定で合意した目標が達成されない場合、北アフリカのスーダンでは2050年までに国内総生産(GDP)の22.4%が失われ、2100年には51.6%を喪失するとの試算もある。

だからこそCOP27に参加したアフリカ諸国は、復興に直接役立つわけではない排出権クレジットの付与の代わりに、最低13億ドル(約1800億円)を現金で補償してほしいと要求したのだ。

ケニアのウィリアム・ルト大統領は、「欧米諸国は、自らが環境破壊したことによって招いた途上国の被害を補償し、復興を支援するという問題の核心を避け、引き延ばし戦術に打って出ている」「先進国は遅くとも2024年までには補償を開始すべきだ」と、厳しく非難した。

COP27では、これまで「損失と被害」に関する議論を避けてきた先進国が方針を転換し、姿勢を軟化させた。とはいっても、途上国の主張に同意したにとどまり、具体的な支援策は何ら明らかにしなかったことが問題視されている。

露呈する「気候正義」の矛盾

先進国は2009年、デンマークのコペンハーゲンで開催されたCOP15で、途上国に対し2010~2012年の間に300億ドル(約4兆1640億円)を、新規、かつ追加的な公的資金によって協働で支援するとともに、2020年までにクリーンエネルギーへの移行を目指して、年間1000億ドル(約13兆8800億円)に上る巨額な資金を援助することを約束した。

だが、これらの約束は、ほとんど守られなかった。翻って途上国では、先進国に責任がある気候変動に起因していると思われる自然災害や旱魃が続発し、その被害は拡大の一途をたどっている。にもかかわらず、途上国に対して再生可能エネルギーへの移行を求める先進国の要求は、強まるばかりである。

ウガンダとタンザニアを結ぶ「東アフリカ原油パイプライン」の建設計画に反対の声が高まり、アフリカ現地からは「先進国は偽善的だ」との反発が出ている。(c) GO GREEN

たとえば、ウガンダとタンザニアの間で進んでいる「東アフリカ原油パイプライン」の建設計画について、欧米諸国の政府や環境活動家たちが反対を表明し、問題になっている。約束した再生可能エネルギーへの移行支援も、先進国の環境破壊が招いた災害の被害への補償も十分に行わないまま、非常にコストが高いクリーンエネルギーへの完全な切り替えを一方的に要求しているためだ。また、「気候正義」の名の下に、先祖代々、集落の中で飼われてきた家畜を「炭素の排出源」だと攻撃する欧米人活動家らの偽善に対し、途上国の人は憤りさえ覚えている。

低所得国が財政難のためクリーンなインフラを整えられずにいるうえ、化石エネルギーの価格が高騰している中、COP27ではついに「先進国は途上国が脱炭素化するための費用を支援し、負担を軽減すべきだ」「先進国が途上国の分も温暖化ガスの削減を達成すべきだ」との声が高まるに至った。

豊かな先進国が政策を誤ったツケを貧しい国が支払わされるという逆進性の構図に対する反発は、歴史的なものだ。インドのジャーナリスト、ビジェイ・プラシャド氏が指摘する通り、「植民地として収奪されたうえ、独立後も国家発展のために先進国から借りた債務のワナにはめられた」途上国の多くは、欧米諸国が振りかざす「気候正義」を批判することによって、南北間の不平等に抗議しているのだと言える。

こうした中、ブルッキングズ研究所のラフール・トンギア研究員は、「今日の問題を作り出したのが途上国ではないからこそ、彼らにクリーンエネルギーに移行するよう求める代わりに、財政的、技術的、あるいは組織的に援助したり、適応策の面で協力したりする方が効果的だ」と指摘する。

もっとも、約束を破り続けてきた欧米諸国の側にも、ロシアに侵攻されたウクライナの支援に追われて途上国の環境問題に対する支援にまで手が回らないという事情があるのは理解できる。途上国に対する補償や援助の財源は、絶対的に不足している。であるならば、「気候正義」の要求を柔軟に弱めればよいのだが、それはしないため、これからも南北対立は激化するだろう。