ミャンマーで国軍が与党・国民民主同盟(NLD)を率いるアウンサンスーチー氏らを拘束し、「軍が国家の全権を掌握した」と宣言してから3年以上が経過しました。この間、クーデターの動きを予測できなかった反省から、30年にわたり撮りためてきた約17万枚の写真と向き合い、「見えていなかったもの」や外国人取材者としての役割を自問し続けたフォトジャーナリストの宇田有三さんが、記録された人々の営みや街の姿からミャンマーの社会を思考する新たな挑戦を始めました。時空間を超えて歴史をひも解く連載の第13話です。

⑬<仏塔(パゴダ)>

知り合いのミャンマー(ビルマ)人たちと旅行の話をしていて気づいたことがある。彼ら彼女たちから真っ先に訊ねられる質問に「あのパゴダに参拝しましたか?」ということが多かった。そう、ミャンマー(ビルマ)で旅行と言えば、まずは参拝旅行を指すことが多い。

上座部仏教であるにもかかわらず、形あるモノを拝むというのは、ちょっと不思議な感じがする。しかしながらビルマ社会では、仏塔を建立して参拝し、自ら進んで喜捨に励む行為こそが、自他共に認める「良き仏教徒」の象徴である。また、一説には、パゴダの「円錐状の優美なその形は、仏陀の僧衣を広げた姿を表している」とも言われている。

もっとも昨今は、信仰の象徴としてのパゴダというより、観光地のシンボルとして、有名なパゴダを訪問するのが旅行の目的化している部分もある。また、社会の移り変わりと共に、パゴダが建つ地域社会の環境も大きく変わり、特に都市部においては風景の一部としてのパゴダの存在感は弱まっている。ある人の目に映ってきた光景がその人の意識を形作ることに影響を与えているとするなら、パゴダの姿の見えない日常は、ミャンマー(ビルマ)の人の考え方に何らかの形で作用しているのではないだろうか。

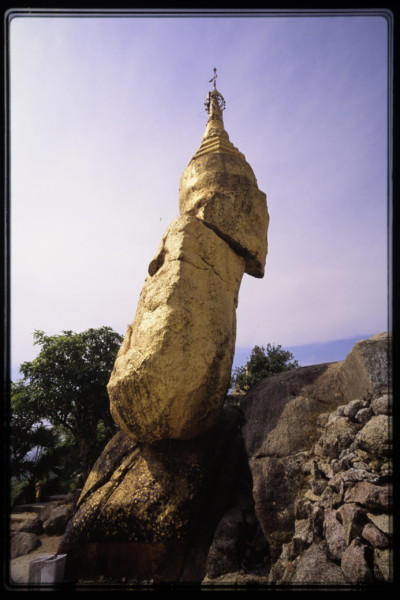

そう、ミャンマー(ビルマ)は、パゴダの国である。国内外問わず有名なのは、最大都市ヤンゴン市内にそびえるシュエダゴン・パゴダと、モン州にあるチャイティーヨ・パゴダ、通称「ゴールデン・ロック」などであろうか。特に、山頂の断崖から今にも落ちそうに見える大きな岩に金箔を貼って7mの仏塔が建立されているゴールデン・ロックは、そのユニークな形状から人びとの信仰を集めており、若いミャンマー人の間では新婚旅行先としても人気だ。

ビルマ(ミャンマー)国内には、これ以外にも魅力的なパゴダがいくつもある。そのいくつかを紹介したい。

ミャンマー(ビルマ)で最初にユネスコの世界遺産に登録された、ピィのタイエーキッタヤー遺跡(「ピュー王朝の古代都市群」)内に建つボーボージー・パゴダ。東から昇る朝陽を背景に、その荘厳な佇まいを浮かび上がらせる。(バゴー地域・ピィ、2015年)(c) 筆者撮影

「ザロンタウン・パゴダ(24°31'00.9"N 95°49'30.9"E)」も名が知られたパゴダの一つだが、アクセスが悪い山奥に建立されているため、気軽に訪ねることは難しい。実際、私はうなり声を上げるバイクのエンジンをものともせず(一般の観光客の場合は専用の四輪駆動車を利用し)、急勾配の山々を超えてパゴダの建つ地点に辿りつき、ようやくこのパゴダが目の間に出現した時の姿には、思わず目を奪われた。息をのむような圧巻の景色である。(ザガイン地域・バンモウ、2018年)(c) 筆者撮影

名実ともに、ミャンマー(ビルマ)の仏塔を象徴するシュエダゴン・パゴダ。日本人ジャーナリスト長井健司氏がミャンマー軍の兇弾に斃れた「サフラン革命」から6日後、いつもは人でいっぱいのシュエダゴン・パゴダの人出は驚くべきほどまばらであった。(ヤンゴン、2007年)(c) 筆者撮影

ミャンマー(ビルマ)で最も高いパゴダは、ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダではなく、実はバゴーのシュエモードー・パゴダ(114m)である。(バゴー地域・バゴー、2011年)(c) 筆者撮影

バゴーのダウンタウンに朝陽が昇る頃、東の空にシュエモードー・パゴダのシルエットが浮かびあがる。(バゴー地域・バゴー、2005年)(c) 筆者撮影

時の権力者によって、その外観が白くなったり黄金色になったりしてきたカウンムードー・パゴダ。2003年に訪れた際は、360年前に建立された時と同じ真っ白な姿だった。(ザガイン地域・モンユワ、2003年)(c) 筆者撮影

白亜のカウンムードー・パゴダは、その後、当時の軍政のトップだった独裁者タンシュエ上級大将がこのパゴダを訪問した2010年、占星術の教えに拠った彼のひと言で黄金色に塗り替えられた。しかし、アウンサンスーチー政権時の2018年に、地元の人の要望もあって再び白く塗られる運びとなった。(ザガイン地域・モンユワ、2014年)(c) 筆者撮影 ※2024年4月現在、色が再変更されているかどうかは未確認

ビルマ(ミャンマー)本土最北に位置するタフンダン村に建つ、最北のビルマ式パゴダ。この地域にはチベット人が多く暮らしており、チベット仏教(密教)が広く信仰されてきたが、外部から入ってくるビルマ人などによって、徐々に上座部仏教が広まりつつある。写真に見る黄金色のパゴダは、1990年代には漆喰の白色だったそうである。(カチン州・タフンダン、2007年)(c) 筆者撮影

メッティーラ湖畔に建つナガヨン・マハボディ・パゴダ(現「世界平和パゴダ」)。史料によると、このナガヨン・マハボディ・パゴダの歴史は紀元前563年まで遡ることができる。(マンダレー地域・メッティーラ、1998年)(c) 筆者撮影

ナガヨン・マハボディ・パゴダが建つメッティーラは、アジア・太平洋戦争(第2次世界大戦)時、英印軍と旧日本軍との激戦地となり、多くの犠牲者を出した。戦後、現地に慰霊に訪れた日本人が中心となり、戦禍に遭ったパゴダの修復が1970年代に始まる。英印軍兵士や旧日本軍兵士だけでなく、戦没者全員を追悼する「世界平和パゴダ」として1987年に修復が完了し、1995年に修復完了法要式典が営まれた。(マンダレー地域・メッティーラ、1998年)(c) 筆者撮影

最大都市ヤンゴンの中心地「サクラ・タワー」から北方に見えるシュエダゴン・パゴダ。(ヤンゴン、2015年)(c) 筆者撮影

高層ビルが建つ前は、ヤンゴン川(西)からシュエダゴン・パゴダとスーレー・パゴダを望むことができた。(ヤンゴン、1996年)(c) 筆者撮影

ヤンゴン川の南に位置するダラ(Dala)からヤンゴン市街地を望むと、パゴダの姿は目に入らない。(ヤンゴン、2004年)

モン州モッタマの港を出た船は、タンルウィン河(サルウィン河)を横切って、対岸の州都・モーラミャインに向かう。河の流れに合わせて船がゆっくり進むと、やがて丘の上にチャイタラン・パゴダ(右)が見えて来る。2005年に中国の支援によってミャンマー最長のタンルウィン橋が完成すると、交通の便が良くなった反面、当時のゆっくりとした時間の流れはなくなった。(モン州・モッタマ~モーラミャイン、1996年)(c) 筆者撮影

夕暮れ時にヤンゴンを出航した船は、一晩かけてデルタ地帯をぐるっと回り、翌朝、

エーヤワディー地域・パテェインに到着する。ゆっくりとした船の進行に合わせて、シュエモートー・パゴダが見えてくる。(エーヤワディー地域・パテェイン、1996年 (c) 筆者撮影

ヌワラボータウン・パゴダ(Nwar Laboe Taung/Bandhi Thaylar Buddha Hair Relic Pagoda)は、一見すると、チャイティーヨ・パゴダ(「ゴールデン・ロック」)にも似た形である。(モン州・モッタマ、2003年)(c) 筆者撮影

ヤンゴンの下町の中心に建つスーレー・パゴダ。日が昇る早朝の開門前から人びとがパゴダに向かい手を合わせる。(ヤンゴン、2006年)(c) 筆者撮影

ヤンゴン市郊外の高架橋から市内を見渡すと、高層ビルや工事中のクレーンに交じってシュエダゴン・パゴダのシルエットを微かに確認できた。(ヤンゴン、2015年)(c) 筆者撮影

-

-

過去31年間で訪れた場所 / Google Mapより筆者作成

-

-

時にはバイクにまたがり各地を走り回った(c) 筆者提供